Характеристика и понятие договора комиссии

Договор комиссии (далее – ДК) – это соглашение, заключаемое между двумя участниками правоотношений, по которому одна сторона наделяет правом вторую совершать сделки, а вторая, в свою очередь, за определенное вознаграждение обязуется выполнить указание первого участника в строгом соблюдении его интересов.

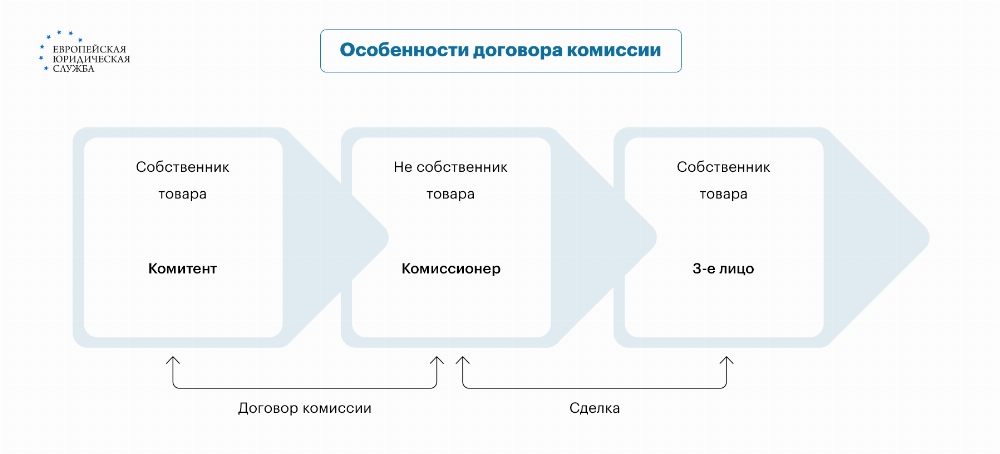

Стороны договора комиссии – комитент и комиссионер. В роли комитента выступает заказчик услуги, комиссионер – это непосредственно исполнитель. Характерной особенностью таких правоотношений является то, что комиссионер выполняет задачу, поставленную комитентом, от своего имени, но за счет заказчика.

Все участники сделки имеют права и обязанности, которые должны быть неукоснительно соблюдены. При этом имущество, которое поступает к комиссионеру на реализацию, будет являться собственностью комитента.

В свою очередь, по условиям статьи 1000 ГК РФ комитент обязан принять от комиссионера предмет ДК, осмотреть имущество, а, в случае обнаружения недостатков, незамедлительно сообщить об этом исполнителю, освободить комиссионера от обязательств перед третьим лицом, принятых им в рамках соглашения о комиссии.

| Да, заключали | 64 |

| Нет, не заключали | 63 |

Гражданский кодекс дает право заказчику в любое время отменить поручение. Причем он обязан возместить все фактические затраты исполнителя на выполнение ДК. В свою очередь, комиссионер может отказаться от исполнения соглашения только в том случае, если в нем не прописан срок действия.

Сфера применения

Если между участниками сделки будет подписано соглашение, то, в соответствии с этим документом, комиссионер должен выполнять поручения заказчика на тех условиях и с учетом указаний, который были выдвинуты клиентом. Данное правило закреплено статьей 992 ГК РФ. В случае отсутствия инструкций, комиссионер должен следовать обычаям делового оборота или условиям, которые применяют в схожих ситуациях. Главное, чтобы действия были направлены на достижение наиболее выгодных условий для заказчика.

ДК используют в тех случаях, когда исполнитель будет действовать от своего имени без указания на посредничество при заключении сделок по реализации или приобретению товаров, работ, услуг.

Пример из практики:

Гр-ка М. решила продать свой старый телефон, но сама размещать объявление о продаже и общаться с потенциальными покупателями не хотела. Она решила обратиться в комиссионный магазин. Стороны заключили договор комиссии, по которому торговая точка осуществляет продажу телефона и получает за это вознаграждение в размере 10% от сделки. Магазин продал товар, гр-ка М. получила оплату, а торговая точка – вознаграждение.

Если же предметом торговли посредника являются вещи, приобретенные у частных лиц, то есть посредник принимает предметы за деньги, а потом перепродает их с наценкой, то для таких правоотношений ДК не подойдет.

В качестве другого примера, когда используют договор комиссии, можно привести поручение заказчика исполнителю приобрести автомобиль. Фактически, покупателем по ДКП выступает комиссионер, но после заключения сделки он передает предмет комитенту.

Отличительные характеристики договора комиссии

При отношениях по поручительству используют 3 вида договоров: агентский, поручения и комиссии. Они имеют общие признаки, но, с юридической точки зрения, существенно отличаются друг от друга. Далее в таблице мы проанализировали виды соглашений и расписали их характерные особенности.

|

Вид |

Особенности |

|

Договор комиссии |

|

|

Договор поручения |

|

|

Агентский договор |

|

Если говорить простыми словами, главное отличие договора комиссии от других проявляется в том, что комиссионер действует от своего имени за счет комитента, а вещи, приобретенные или реализуемые в процессе сделки, принадлежат последнему.

Признаки договора комиссии

Гражданский кодекс РФ приводит четкое определение договору комиссии. Отличить его от других соглашений можно по следующим признакам:

- предмет – совершение конкретной сделки с третьим лицом (покупка, продажа вещей, приобретение, реализация работ, услуг);

- в правоотношениях с третьим лицом исполнитель действует от своего имени;

- доверенность не нужна;

- сделка проводится исключительно в интересах заказчика;

- за выполнение задания заказчика исполнитель получает вознаграждение (соглашение не может быть безвозмездным).

Таким образом, по договору комиссии услуги оказываются на возмездной основе исполнителем с учетом указаний и интересов заказчика.

Как составить договор комиссии: шпаргалка

Виды договора комиссии классифицируют в зависимости от предмета соглашения. Это может быть реализация, приобретение товаров, работ или услуг.

ДК состоит из существенных и дополнительных условий. Первые обязательны для отражения. Без них документ теряет свою правовую силу и считается незаключенным.

Законодательством, в частности гражданским правом, не установлено особых требований к составлению ДК. Его оформляют по общим правилам делопроизводства.

Существенные условия договора

Предмет договора комиссии является его существенным условием. Отсутствие данного пункта говорит о том, что соглашение не заключено, даже если оно подписано обеими сторонами сделки.

Законодательством не установлено, насколько четко должен быть описан предмет. Но, если существо правоотношений не конкретизировано, то ДК могут признать недействительным.

В предмете сделки допускается использование общих фраз, а конкретизировать задание можно приложением, являющимся непосредственной частью соглашения. Иных существенных условий ДК законодательством не установлено.

Дополнительные элементы

Дополнительные условия ДК – это положения, помогающие регулировать правоотношения. Они не обязательны для включения в соглашение. Если они отсутствуют, то действуют правила, утвержденные главой 51 ГК РФ.

В качестве дополнительных условий часто указывают срок договора, вознаграждение исполнителя, права, обязанности, ответственность сторон, форс-мажоры и др.

Образец ДК

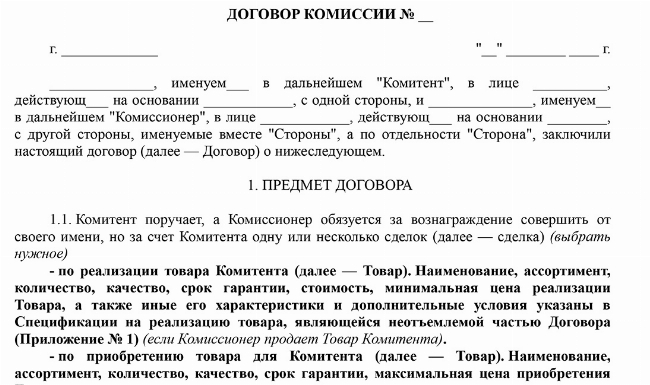

Законодательством не утвержден типовой формат договора комиссии. Поэтому при его составлении следует учитывать традиционные нормы делопроизводства. В классическом варианте документ будет содержать три обязательные части:

- Преамбулу;

- Права, обязанности и прочие условия для участников правоотношений;

- Реквизиты сторон.

Составление документа нужно начинать с указания его названия, даты составления. Также следует прописать место его заключения. В преамбуле содержатся вводные данные, в том числе, об участниках соглашения, а также о том, что были достигнуты договоренности о предмете договора.

Существенные условия ДК можно представить или единым текстовым блоком, или поделить на отдельные пункты, например:

- обязанности сторон;

- размер вознаграждения комиссионера;

- срок действия ДК и пр.

Чем конкретнее расписаны условия правоотношений, тем меньше риск возникновения споров между субъектами в будущем. Если каких-либо пунктов, за исключением предмета сделки, в ДК нет, то применяются нормы гражданского законодательства.

Заканчивают документ отражением реквизитов субъектов. Обычно, с одной стороны страницы прописывают данные комитента, а с другой – комиссионера. Исполнитель и заказчик проставляют свои подписи под соответствующим столбцом.

Вы можете изучить пример договора комиссии, созданный юристами ЕЮС.Обзор судебной практики

Как показывает судебная практика, в определенных случаях комиссионер имеет право на получение вознаграждения, даже если ДК не выполнен. Данное утверждение наглядно подтверждается Постановлением Федерального Арбитражного суда Московского округа № КГ-А40/6408-00-1.2.

По сути дела известно следующее. Между ООО «Амоз» и ЗАО «Автоэкспорт» был заключен ДК, согласно которому комиссионер совершает сделку по приобретению товаров по заданию заказчика, а комитент – выплачивает вознаграждение в размере 3% от сделки.

Однако соглашение было аннулировано до его исполнения сторонами. Фактически исполнитель не выполнил задание, в связи с чем ему отказали в выплате вознаграждения.

В результате изучения материалов, судья пришел к выводу, что условия договора не были исполнены из-за причин, которые зависели от комитента. Следовательно, комиссионер не лишается права получить за свою работу вознаграждение.

Правда затем ответчик подал апелляцию. Вторая инстанция отменила решение первой в связи с тем, что оно принято с нарушением процессуальных норм, а, если быть точнее, в отсутствии ответчика, не извещенного о дате и месте проведения заседания надлежащим образом.

Затем к рассмотрению дела по жалобе истца приступил Федеральный Арбитражный суд Московского округа. Он отменил постановления первой и второй инстанции и взыскал с ООО «Амоз» комиссионное вознаграждение в пользу ЗАО «Автоэкспорт», так как соглашение не выполнено по причинам, зависящим от комитента.

Частые вопросы

В таких ситуациях комиссионер возмещает комитенту недополученную разницу, за исключением случаев, если у исполнителя не было возможности реализовать продукцию по согласованной цене, а продажа по более низкой стоимости предупредила более крупные убытки.

Договор комиссии прекращается по причинам, которые определяет ст. 1002 ГК РФ: при отказе заказчика или исполнителя от соглашения (в порядке, определенном законодательством), например, если комиссионер умрет, будет признан недееспособным, банкротом и др.

Такие правоотношения называются субкомиссионными. Заключение договора субкомиссии возможно, если это не противоречит условиям первичного соглашения. Ответственным за действия субкомиссионера остается комиссионер.

Заключение юриста

Договор комиссии по ГК РФ в 2025 году является соглашением, по которому одна сторона обязуется заключить сделку (сделки) по заданию и за счет второго субъекта, но от своего лица. За это комиссионер получает вознаграждение. Существенным условием данного документа является предмет сделки. Если такой пункт отсутствует, то соглашение считается незаключенным. В договоре комиссии могут содержаться дополнительные условия, помогающие регулировать правоотношения. Если их нет, то стороны руководствуются положениями главы 51 ГК РФ.